Il ruolo di Jim Kelly

3 Gennaio 2021

di Roberto Gotta

La stagione regolare NFL sta terminando, fra pochi minuti commenteremo l’ultima giornata in diretta su DAZN, ma questo è il grande momento dei Bowl e del football di college. Un pretesto per proporre un estratto del capitolo dedicato ai Miami Hurricanes, nel nostro libro Generazione Joe Montana – Storie di football anni Ottanta, uscito da pochi giorni su Amazon, sia in versione Kindle sia in versione cartacea, e in arrivo anche in libreria.

(…) Quella sfida del 3 novembre a State College, in Pennsylvania, era stata concordata anni prima: non era frutto dell’attivismo del nuovo coach ma di chi lo aveva preceduto, e aveva ovviamente la medesima motivazione, cioé partita impegnativa e utile per l’esperienza e un bel gruzzolo di soldi da percentuale sull’incasso e diritti televisivi. Il caso voleva che nel roster di Miami ci fosse un giocatore che con Penn State aveva un legame particolare. Si chiamava Jim Kelly, era nato a Pittsburgh e cresciuto a East Brady, un centinaio di chilometri a sudovest, lungo l’Allegheny, in una casa in cui in salotto era appeso il poster di Namath, l’ex allievo di Schnellenberger. Kelly, dunque, era un altro membro del grande club dei quarterback nati da quelle parti.

Oltre che ottimo giocatore di basket, come Montana, era stato un eccellente qb alla East Brady High School, guadagnandosi anche la convocazione per il Big 33 Football Classic, la sfida che dal 1957 metteva di fronte i migliori 33 giocatori della Pennsylvania e quelli di un altro stato, ma che per alcuni anni, data la ricchezza di talento, fu semplicemente West Pennsylvania contro East Pennsylvania. Per il passo successivo, ovvero il college, Pitt, pur avendo vinto quel titolo nel 1976, non lo attirava ed oltretutto era già a posto con Marino. Kelly aveva le idee chiare: «Volevo giocare a Penn State. Penn State era la mia squadra del cuore. Dalle mie parti o sei tifoso di Pitt o lo sei di Penn State, e io lo ero di Penn State». Un luogo ideale, giusto?

Un coach come Joe Paterno in sella dal 1966 e già campione nel 1969, uno stadio enorme soprannominato Happy Valley, e l’abbraccio di State College, la classica college town, ovvero una città interamente dominata dalla presenza dell’università. C’era però un problema: Paterno non voleva Kelly come quarterback ma come linebacker, altro ruolo ricoperto al liceo. Il fisico imponente, il collo robusto, la mascella tosta e la cattiveria c’erano, ma Kelly era e si sentiva un qb, come avrebbero ampiamente dimostrato i fatti, e l’idea di Paterno gli pareva bizzarra se non offensiva. Anche se il Coach aveva i suoi motivi, avendo già concesso una borsa di studio a Frank Rocco e Terry Rakowski (che ora compare come ‘Rakowsky’ nell’insegna e nel nome del sito web del suo studio dentistico), entrambi scelti come All-American di liceo nel ruolo di quarterback. Insomma, due ottimi giocatori, non due scartine preferite per motivi misteriosi a Kelly. Che voleva giocare quarterback ma avrebbe anche potuto avere il dubbio che Paterno avesse ragione, che avesse visto qualcosa che agli altri era sfuggito: già all’epoca infatti Penn State era nota come Linebacker U., ovvero l’università dei linebacker, per il numero e la qualità dei giocatori prodotti in quel ruolo.

Tra i quali, pochi anni prima, Jack Ham, poi colonna degli Steelers, e successivamente Greg Buttle, Shane Conlan, LaVar Arrington, Cameron Wake, Tamba Hali, Paul Posluszny, Dan Connor, NaVorro Bowman. Quasi tutti allenati da Jerry Sandusky, coach dei linebacker dal 1969 e defensive coordinator dal 1977, maggior estimatore di Kelly assieme ad un altro assistente, JT White, che anzi si era incaricato di seguirne il reclutamento. Sì, Sandusky, ovviamente, è QUEL Sandusky in carcere dal 2012, condannato a un minimo di 30 anni – nel 2020 ne ha compiuti 76 di età – per molestie ai danni di bambini e ragazzini conosciuti tramite la sua organizzazione benefica. Un criminale, per la legge e per la morale, che però sapeva il fatto suo come coach.

Kelly però non aveva voluto saperne di cambiare ruolo, anche se la motivazione non venne dalla frase del fratello Pat, a sua volta ex giocatore, scelto da Baltimore nel draft del 1974 e visto in campo anche con i Detroit Lions, pubblicata nel libro ’Super Bowl Monday’: «Jim, sono nel football da molto tempo e sono salito su tanti aerei privati di una squadra. Posso dirti che le hostess più carine non chiedono mai dove siano seduti i linebacker, ma il quarterback titolare». Battuta o meno, Jim aveva accettato l’offerta di borsa di studio di Saban e Miami, località e mentalità lontanissime da quelle, fredde e perseveranti, a cui era abituato. Ci aveva messo poco a convincersi, nonostante le resistenze di amici e parenti. Come raccontò a Feldman, «Mi invitarono a Miami, mandarono all’aeroporto a prendermi alcune Hurricane Honeys, mi portarono a cena e lì assaggiai l’aragosta per la prima volta in vita mia… Una roba mai vista, per cui dissi subito ‘dove devo firmare?’». Le Hurricane Honeys, per chiarire, erano la versione locale di una tradizione del college, ovvero un comitato di studentesse, in genere piacenti, addette a far sentire a proprio agio il potenziale nuovo atleta, a fargli capire che quel campus è meglio di altri. C’è qualcosa del genere, per chi l’avesse visto, nel film He Got Game, quando il protagonista visita un’università e viene trattato bene, diciamo fin troppo bene, da alcune ragazze.

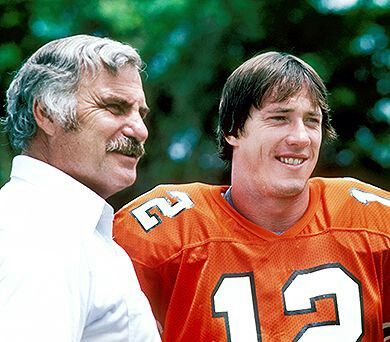

Insomma, Kelly era andato a Miami nel 1978: ma si era infortunato alla caviglia durante il precampionato ed era stato designato come ‘redshirt’, ovvero giocatore che non fa parte ufficialmente del roster, non utilizza uno dei quattro anni di autorizzazione a partite ufficiali ma può allenarsi. Schnellenberger se l’era trovato nel 1979 ma non gli aveva dato spazio nelle prime partite: memore dell’errore fatto con il debuttante Bert Jones alla sua prima stagione a Baltimore, aveva preferito non metterlo alla guida di una squadra ancora non pronta. Gli aveva preferito Mike Rodrigue, arrivato nel 1978 assieme a Kelly e ad un altro quarterback subito ‘redshirt’, ovvero Mark Richt, futuro coach proprio di Miami. Rodrigue era un option quarterback, cioé non un grande passatore ma bravo principalmente a correre e a favorire le portate di palla dei running back, anche perché era quella l’impostazione che Saban aveva dato alla squadra. Mentre Schnellenberger aveva cambiato tutto, portando a The U un attacco stile NFL, con la formazione cosiddetta pro set, cioé due running back dietro al quarterback a formare con lui una Y rovesciata.

Con un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte Rodrigue era pronto a scendere in campo a Happy Valley, ma all’hotel della squadra, qualche ora prima della partita, Schnellenberger lo prese da parte e gli sussurrò qualcosa, poi andò da Kelly e gli disse: «Jim, oggi sei tu il titolare». La reazione? Compostissima. O quasi: Kelly corse in bagno a vomitare e lo avrebbe poi fatto altre volte nel prepartita e nel corso del primo huddle (!), mentre la macchia di bagnato all’inguine, all’uscita dalla toilette, fece pensare a qualche compagno di squadra che anche la vescica non avesse retto all’emozione. (Nota importante: un’altra fonte altrettanto certa assicura che la comunicazione a Kelly venne fatta non qualche ora prima ma pochi minuti prima della partita: alla nostra domanda ad un portavoce di Kelly non è arrivato un chiarimento definitivo). La decisione di Schnellenberger non era nata solamente dalla voglia di stimolare l’istinto competitivo del suo quarterback in una sfida contro la squadra che l’aveva rifiutato, ma aveva anche una base tattica: i cornerback e i safety di Penn State non erano di alta qualità e Kelly era un passatore migliore di Rodrigue. E il mancato linebacker lo confermò già alla prima azione.

Formazione pro set, Kelly arretra e lancia corto per il running back Chris Hobbs, che prende, corre e viene fermato solo dopo 57 yard da un placcaggio di Giuseppe Harris, fratello di Franco, mitico rb dei Pittsburgh Steelers. Un attimo dopo aver lasciato andare il pallone, Kelly aveva preso dal defensive end Larry Kubin una botta che gli aveva slogato una mascella, ma aveva tenuto duro per il resto della partita. E del resto che senso avrebbe avuto mollare lì, con l’occasione della vita per dare una lezione a chi lo aveva costretto ad andare altrove? Miami segnò e recuperò subito il pallone su un fumble dello special team avversario, andando sul 10-0 prima che i Nittany Lions potessero giocare una sola azione. Penn State era del resto una squadra inadatta alle rimonte e lo aveva già dimostrato nelle due sconfitte stagionali, 14-27 contro Texas A&M e 17-42 contro Nebraska: un attacco con un potente gioco di corsa, che infatti anche contro Miami guadagnò alla fine 248 yard in 65 tentativi, ma incapace di segnare velocemente, anche per la mediocrità dei quarterback. Fu anche per questo che pur avendo chiuso il primo tempo avanti solo 13-10 Schnellenberger non si preoccupò, e nel secondo tempo Kelly lanciò altri due touchdown, chiudendo con 18/31 per 278 yard per poi stringere la mano con indifferenza a Paterno, il suo coach mancato, che a sua volta avrebbe palesemente voluto essere altrove, in quel momento. Tra quelli che Kelly salutò in mezzo al campo, nel via vai di giocatori, allenatori, tifosi e addetti al campo, ci fu anche un altro ragazzo della Pennsylvania, un altro quarterback che aveva un anno meno di lui e non era stato utilizzato neanche per un minuto. Si chiamava Jeff Hostetler. E… ok, ci vuole pazienza. (…)

La stagione si concluse con un bilancio di 5-6, cinque vittorie e sei sconfitte, compreso un brutto 0-30 contro Alabama solo sette giorni dopo la vittoria a Happy Valley. Kelly c’era pure l’anno dopo, 1980, quando la risalita cominciò in maniera più netta: gli Hurricanes chiusero 9-3 e andarono ad un Bowl per la prima volta dal 1967, vincendolo pure per 45-10. Era il Peach Bowl, giocato contro Virginia Tech al Fulton County Stadium di Atlanta. Quello stadio ovale, quasi tondo, che ospitava anche i Braves di baseball. Ah, l’allenatore di Virginia Tech era Bill Dooley, quello che tre anni prima aveva detto sì a Miami prima di cambiare idea poco prima di andare al check-in dell’aeroporto. Fu una stagione particolare, perché il messaggio di Schnellenberger stava palesemente facendo breccia nella squadra: posto l’obiettivo di un titolo nazionale entro cinque anni, aveva fissato quello intermedio di un bowl entro due, e l’aveva ottenuto. Ma il suo darsi da fare, la sua grinta, la sua immagine inizialmente spontanea, da coach attento all’eleganza a bordo campo anche a costo di non togliere mai la giacca neanche nell’orrenda umidità locale, avevano faticato un po’ di più ad arrivare al grande pubblico, scettico per troppe scottature (sportive) precedenti. È vero, per la grande sfida contro Florida State del 27 settembre, con Miami imbattuta a 3-0, c’erano stati all’Orange Bowl oltre 50.000 spettatori, ma nemmeno la vittoria, 10-9 grazie a una trasformazione da due punti fallita dai Seminoles all’ultimo secondo (deviazione, sul lancio, di Jim Burt, poi grande nose guard NFL con i New York Giants e i San Francisco 49ers), aveva cambiato l’atteggiamento diffidente del pubblico: alla gara successiva, contro Mississippi State, erano stati solo in 18.000, e ancora meno l’8 novembre contro East Carolina, 11.000, forse perché nel mentre gli Hurricanes avevano perso tre partite di fila, una delle quali (27-12) nella rivincita contro Penn State in Pennsylvania.

La sfida di Schnellenberger proseguiva, dunque, con miglioramenti ma senza rivoluzioni visibili. Quelle invisibili, invece, proseguivano giorno dopo giorno, nella gestione del gruppo, nella preparazione atletica, tecnica e tattica. Basati sulla regola delle tre C: courage, continuity, commitment. Coraggio, costanza, impegno. E attenzione, non sono slogan motivazionali vuoti come quelli che infestano i social media ma tre concetti espressi nella realtà. Chi c’era ha raccontato di allenamenti precampionato durissimi, con un duplice e contemporaneo obiettivo: aumentare il livello di tenuta fisica e di lettura delle situazioni e lasciare indietro, darwinianamente, quelli che non riuscivano a stare al passo. Schnellenberger, del resto, a Kentucky aveva assaggiato il sale delle sessioni estive di Bryant, che si svolgevano direttamente in un’accademia militare. Alla prima edizione 21 giocatori avevano scelto di lasciare la squadra dopo una sola giornata di allenamento, e a Bryant era andata bene così: chi non ce la faceva non meritava di giocare nei Wildcats o – successivamente – negli Aggies di Texas A&M, protagonisti loro malgrado del celeberrimo ritiro di Junction, immortalato in un libro e un film.

Lo stesso accadde a Miami, località che normalmente non evoca immagini di strenuo sacrificio, con eccessi che oggi non verrebbero tollerati ma che erano perfettamente logici e legittimi ai tempi: sveglia prestissimo, 5 chilometri di corsa, colazione, un allenamento al mattino e uno al pomeriggio con una sola sosta di due minuti per bere, terminata la quale le borracce venivano portate via (i più furbi imbevevano la maglia d’acqua e periodicamente la succhiavano, comunque). I giocatori erano ospitati in un collegio chiuso al resto del mondo e non potevano saltare né un pasto né una lezione. Visite concesse solo la domenica (e solo ai parenti) e chi sgarrava veniva inserito d’ufficio nel cosiddetto breakfast club: tra le delizie per gli iscritti, un mese intero (!) di esercizi fisici mattutini estenuanti compresi i ‘field roll’, in cui ti metti sulla linea di fondo campo, ti sdrai lungo la direzione della end zone e rotoli fino alla parte opposta. Secondo quanto raccontato da un giocatore a Feldman, la severità non sconfinava nella crudeltà e lo staff sapeva quando era il momento di mostrare un minimo di umanità, anche se non viene specificato come. Facile anche capire da dove venisse la tendenza del Coach alla severità: da bambino, ad ogni sgarro, la madre Rosena, tedesca di nascita, aveva tirato fuori la cinghia e gli aveva dato una ripassata, e una volta, non vedendolo tornare entro l’ora stabilita, l’aveva mandato a cercare dalla polizia. «Credo che mi abbia dato il primo bacio quando avevo 40 anni», disse poi il figlio, aggiungendo poi che le cinghiate in realtà erano state poche «Perché ho imparato presto come comportarmi». In questi casi, naturalmente, o si assimilano le abitudini o ce ne si distacca al massimo. Howard percorse prevalentemente la prima strada, con qualche concessione ai tempi diversi e alla diversa educazione dei suoi atleti.

E assieme alla preparazione atletica cresceva, di anno in anno, la percentuale di giocatori che era stata scelta direttamente da Schnellenberger. Migliori dei precedenti, nella media, ma soprattutto da lui conquistati e convinti e quindi consapevoli della strada da percorrere. Avevano sentito i proclami sulla volontà di vincere il titolo entro quei cinque anni e volevano partecipare all’impresa. Non tutti si erano convinti, ovviamente: un defensive back promettente di cui leggerete ancora nell’ultimo capitolo, Tony Lilly, aveva accettato Miami salvo cambiare idea e andare a Florida quando il Coach gli aveva prospettato un anno da redshirt prima di giocare. Guidati da Kelly, che faceva parte della nidiata di Saban ma doveva tutto al suo successore, gli Hurricanes progredirono ancora nel 1981, chiudendo con 9-2 senza però andare ad un bowl per sanzioni ricevute dalla NCAA a causa di reclutamenti irregolari: due sconfitte di basso margine (14-7 e 14-10) contro due avversarie importanti come Texas e Mississippi State e una grande vittoria contro Penn State, che in quel momento era la numero 1 del ranking, ovvero della graduatoria compilata dalle varie associazioni e strutture incaricate di votare alla fine anche la squadra campione.

Una vittoria che il Coach ritenne quella della maturità: se infatti nel 1979 i suoi Hurricanes erano stati una sorpresa, e Penn State non aveva una grande squadra, la sfida del 1981 era arrivata su un piano chiaramente più alto. Sugli spalti dell’Orange Bowl la media spettatori era cresciuta, arrivando a circa 30.000 per le partite ‘normali’, dopo i 73.817 che avevano visto il grande 21-20 su Florida nella prima stagionale, ottenuto grazie a un field goal da 55 yard che prese il palo ed entrò. Per la visita di Penn State non furono più di 30.000 i presenti, saliti però a 50.000 per l’ultima, contro un’altra avversaria tradizionale, Notre Dame. Le due independent avevano cominciato a sfidarsi dal 1971, e Miami aveva sempre perso nettamente, due volte addirittura senza nemmeno segnare. Una partita contraddistinta anche da contesti extra-agonistici particolari. Di Notre Dame avete già letto qualcosina nel capitolo iniziale, ma quel che non avete letto è che si tratta di un’università cattolica, con una immensa opinione di se stessa, corroborata dal peso della storia e dei titoli vinti (erano 10 in quel 1981, sono 11 ora). Come scrisse addirittura nel 1951 Francis Wallace, prolifico scrittore, giornalista, commentatore e – a suo tempo – addetto stampa del celeberrimo coach Knute Rockne, «Chi ha studiato a Notre Dame sa che ciò che il college rappresenta sarà sempre più forte delle nostre azioni e opinioni». Lo stesso Wallace, sceso in politica, perse un’elezione ma disse di aver ottenuto comunque ‘Il voto degli intelligenti’, il che fa pensare che dopo la sua morte, nel 1977, si sia reincarnato negli esponenti di un partito politico italiano che domina quotidiani, reti televisive nazionali, magistratura e altri apparati statali.

Miami-Notre Dame era quindi miseria contro nobiltà, ma non se la filava nessuno a livello nazionale. O meglio, per i motivi già citati le reti televisive si filavano i Fighting Irish, che tra 1992 e il 2006 avrebbero avuto una serie di 169 partite consecutive mandate in onda su una rete nazionale, record assoluto NCAA. Miami invece era un oggettino per intenditori, per appassionati: cresciuta, ma non ancora rilevante. Per quell’ultima gara della stagione 1981 la ABC, che deteneva i diritti, chiese a Schnellenberger il permesso di riprendere il suo discorso ai giocatori all’intervallo. «Fate pure – fu la risposta – ma a quel punto la partita sarà senza storia». Il responsabile della ABC rispose più o meno «Immagino, voi contro Notre Dame fate sempre fatica» salvo sentirsi correggere dal Coach: «No, intendevo il contrario: all’intervallo potremmo avere un vantaggio così netto che io non avrò nulla da dire». La ABC decise così di registrare e mandare in onda il suo discorso prepartita, e fece bene: Miami dominò, l’intervallo in effetti arrivò sul 30-7 e il risultato finale fu 37-15. Fu la prima stagione di Notre Dame con più sconfitte (sei) che vittorie (cinque), nell’anno di debutto in panchina di Gerry Faust, scelto a sorpresa pochi mesi prima: non aveva alcuna esperienza di college ma in 19 stagioni alla guida della celebre Archbishop Moeller High School di Cincinnati aveva vinto cinque titoli dell’Ohio e quattro titoli nazionali.

Generazione Joe Montana – Storie di football anni Ottanta, di Roberto Gotta (editore Indiscreto) è in vendita su Amazon, con il servizio Prime, sia in versione Kindle sia in versione cartacea (217 pagine). Da metà gennaio 2021 anche nelle librerie fisiche, indipendenti o di catena.

Commenti Recenti