Il bambino Tom Brady

1 Febbraio 2023

di Roberto Gotta

«Se ci ripenso, mi rendo conto che sono arrivato nella NFL nella miglior maniera possibile. Non dovevo essere all’altezza di alcuna attesa, perché su di me nessuno ne aveva. Davanti a me avevo un quarterback esperto, un giocatore di talento, intelligenza e tenacia, ma non era un mito, non era un monumento del football. Ho potuto quindi crescere piano piano, ma con continuità. All’inizio ero semplicemente un quarterback NFL, dopo un anno sono diventato un quarterback titolare e subito dopo un quarterback che ha vinto il Super Bowl. Ciascuno di questi passaggi mi ha dato enormi soddisfazioni, specialmente l’ultimo».

Parole inappuntabili. Parole impeccabili. Come il personaggio che le ha pronunciate: Joe Montana, essì. Concetti che avrebbe potuto esprimere anche Tom Brady, che di Montana, come ormai sanno anche i muri e i calcinacci, è stato grande tifoso. Per motivi temporali e territoriali: Brady è nato il 3 agosto del 1977 e Montana è arrivato nella NFL nell’estate di due anni dopo, come scelta numero 82, al terzo turno del draft (il sistema con il quale le squadre professionistiche si aggiudicano il diritto di mettere sotto contratto i giocatori che hanno terminato l’università). A chiamarlo, i San Francisco 49ers, e qui arriva l’elemento territoriale.

Perché Brady è nato e cresciuto a San Mateo, centro di poco più di 140.000 abitanti che fa parte del conglomerato meridionale della città di San Francisco ed è a circa 10 minuti d’auto dall’aeroporto. Appena a sud di San Mateo c’è Redwood City, dove al 711 di Nevada Street i 49ers hanno avuto per decenni la loro sede e centro tecnico. Ci voleva nulla, per Tom Brady padre (il nome è il medesimo), a portare il figlio a seguire gli allenamenti, nei pochi minuti in cui al pubblico era consentito osservare, oppure andare allo stadio, il Candlestick Park, un ciotolone da 70.000 spettatori diviso a metà con i Giants di baseball e caratterizzato da un giro imprevedibile di venti e correnti causato dalla prossimità con la baia. Che tali condizioni meteorologiche fossero state previste o meno dai progettisti conta poco, dato che il terreno sul quale il Park era stato costruito era di fatto l’unico in cui ci fosse spazio sufficiente in una città certamente suggestiva nei panorami e negli scorci ma angusta e impervia per chi la deve percorrere e vivere.

Mentre Tommy (mai ‘Tom’, per amici e parenti) Brady faceva il bambino e basta, e beato lui, Montana cresceva come giocatore, diventando titolare a metà della stagione 1980 e meritandosi il posto fisso anche per l’annata successiva. Con un intero training camp (il ritiro precampionato) a disposizione e la possibilità di lavorare sempre con la prima squadra, nel 1981 Montana portò il bilancio dei San Francisco 49ers a 13 vittorie e 3 sconfitte, un miglioramento di 7 vittorie rispetto al 1980, e nei playoff arrivò uno dei momenti che hanno cambiato la storia del football. Il 10 gennaio del 1982 infatti i 49ers sfidarono in casa i Dallas Cowboys nella finale della National Football Conference – insomma la partita che qualificava al Super Bowl al quale Dallas era andata in cinque occasioni nella decade precedente, con due vittorie – e sul punteggio negativo di 21-27 a 4’54” dalla fine Montana fece avanzare poco a poco la sua squadra, completando la rimonta con il lancio sbilenco, effettuato mentre correva sulla sua destra uscendo quasi dalla linea laterale, per le mani del ricevitore Dwight Clark e il touchdown del pareggio trasformato poi su calcio da Ray Wersching per il sorpasso. Due settimane dopo San Francisco batté Cincinnati al Super Bowl aprendo una serie di quattro titoli in nove anni, tutti con Montana al comando.

E dunque la storia cambiò, quel 10 gennaio, due volte: a corto raggio, lanciando i 49ers verso il migliore decennio della loro storia, e a lungo raggio. Perché – è noto, ma fa piacere ripeterlo – quel giorno sugli spalti c’erano Brady padre e Brady figlio, che a quattro anni e mezzo di età non poteva capire molto di quello che stava succedendo, ma poteva assorbire il fremito della gente attorno a lui, l’esaltazione della novità vincente dopo anni di mediocrità, la coreografia – il termine greco indica il ballo – dei giocatori in campo nel momento dell’azione decisiva e in quello dei festeggiamenti. Anche perché si era messo buono, dopo un primo tempo in cui aveva frignato in continuazione perché voleva una di quelle manone di spugna che mimano il gesto “#1”. I genitori, volendo assistere al resto della partita in santa pace, gliel’avevano comprata all’intervallo e Tommy aveva resistito senza fare altri capricci, anzi godendosi il finale di partita con la narrazione del padre fino all’apoteosi e alla gioia pura perché non contaminata da riflessioni, attese, preoccupazioni.

Due settimane dopo i Brady seguirono il Super Bowl in televisione, ascoltando affascinati il racconto di quello che era accaduto nei pressi dello stadio, il Silverdome di Pontiac, sobborgo settentrionale di Detroit. Era infatti la prima volta che si giocava in una città del nord, c’era ghiaccio nell’aria e soprattutto per terra e sulle strade: un fattore ininfluente sulla partita, che si giocava al chiuso, ma determinante nel causare ingorghi e difficoltà al traffico, tanto che uno degli autobus che portava i 49ers, con a bordo oltretutto Montana e il coach Bill Walsh, rimase imbottigliato e arrivò allo stadio solo un’ora e mezzo prima del calcio d’inizio. Anche se nel caso specifico a causare l’intoppo fu la scorta all’auto del vicepresidente George H.W. Bush, insomma Bush padre. In generale i disagi di quel Super Bowl danneggiarono il rapporto della NFL con le autorità locali, che avevano promesso una domenica senza problemi: e non per nulla fino al 2006 di giocare di nuovo a Detroit non si parlò nemmeno, e quando poi venne il momento lo stadio era diventato il Ford Field al centro della città, raggiungibile anche a piedi.

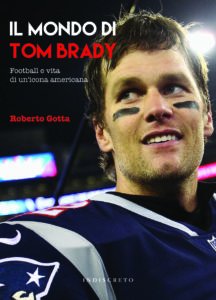

(estratto del libro Il mondo di Tom Brady – Football e vita di un’icona americana, scritto nel 2019 per Indiscreto)

Commenti Recenti