Le Sei Giorni di Patrick Sercu

10 Marzo 2020

di Simone Basso

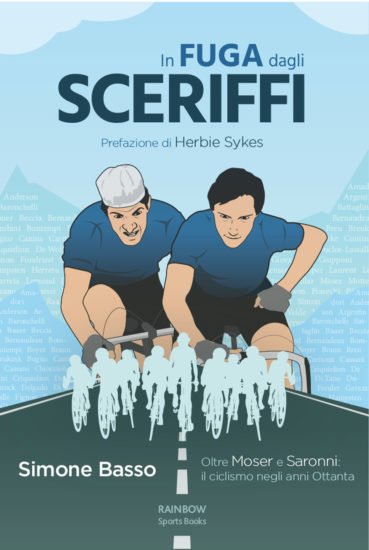

Esce anche in versione cartacea, su Amazon e altrove, il libro In fuga dagli sceriffi – Oltre Moser e Saronni: il ciclismo degli anni Ottanta, scritto da me per Rainbow Sports Books (prefazione di Herbie Sykes). Questo è il capitolo dedicato all’attività pista, Il Palazzone, la pista e Mazinga Zeta, un mondo che in quel decennio si trasformò profondamente.

C’era una volta la pista in Italia. Se gli Ottanta furono il decennio di molte trasformazioni prodigiose, nel caso dell’anello (in cemento o in legno) queste rappresentarono l’inizio di un oblio o comunque di una trasfigurazione che ne mise in pericolo l’esistenza stessa. Sempre più parente povera della strada, abitata da specialisti, modificata nell’approccio verso il proprio gesto: in pochi anni, la sua parabola riassunse quella di un titolo tossico di Wall Street. Eppure ebbe un’epica straordinaria anche in tempi decadenti, con quel fascino inusitato.

Il caso più evidente furono le Sei Giorni, una sorta di realtà parallela, sviluppatasi, negli anni, con leggi (non scritte) e regole (mai disattese) degne di una società segreta. Proprio in Italia, nel febbraio 1983, disputò l’ultima recita il più grande di tutti: Patrick Sercu, il re dei pistard. Figlio d’arte, dopo un titolo olimpico nel chilometro da fermo (appena diciannovenne), fece sue 88 Sei Giorni e vinse più volte qualsiasi specialità, esibendo un repertorio tecnico straordinario. Un mix di classe purissima, colpo d’occhio e mestiere che dimostrò anche su strada (sua la maglia verde al Tour 1974); del mondo seigiornistico fu il boss incontrastato, erede legittimo di Peter Post.

Avversari, complici e rivali, una batteria di veltri da pignone fisso: René Pijnen, il duca olandese che rappresentò l’alternativa al sultanato del belga, l’australiano selvaggio Danny Clark (e l’inseparabile chitarra, strimpellata fino alle otto del mattino) e il trombettista tedesco Albert Fritz; poi, in ordine sparso, Urs Freuler, Gert Frank, Maurizio Bidinost, Horst Schütz, Etienne De Wilde. Per richiamare pubblico sugli spalti si adattarono (benissimo) al teatrino anche Francesco Moser, Dietrich “Didi” Thurau, Gregor Braun, ovvero i più polivalenti stradisti del lotto. A Copenhagen, Brema, Berlino, Parigi, Grenoble, Rotterdam, Anversa… E naturalmente a Milano, che prima del fattaccio divenne la Sei Giorni più ricca e chiacchierata.

Al Palazzone meneghino, davanti a un muro di folla, si svolse una liturgia che odorava di olio canforato e intrighi imbastiti da mercenari disposti a tutto. Nel luogo che in quei dì ospitò anche l’Olimpia petersoniana da bere, l’incanto equivoco di quello spettacolo si accompagnò simbiotico al Barnum di contorno: orchestrine inossidabili, scommesse in nero, Lara Saint Paul disco saffo e Ilona Staller, verso l’alba, comemammalafece. Una notte Cicciolina, al culmine del suo pezzo, utilizzò come dildo un boa alquanto perplesso: la scena fu completata dall’irruzione dell’impresario (terrorizzato da una multa della buoncostume) che con la giacca tentò, senza successo, di coprire il sesso della pornostar. Tafferugli, scandalo e tanta, tantissima, pubblicità: quella settimana al Palazzo dello Sport fece registrare, progressivamente, incassi sempre più alti. In un’edizione si arrivò quasi a seicento milioni di lire e il pubblicò sorpassò le 120.000 unità.

Fu un successo soprattutto sentimentale, il giusto incontro tra bisca clandestina e sport, coadiuvato dalle scenette di Willy Debosscher (che magari completava la Madison con a tracolla la borsetta di coccodrillo di una spettatrice) e bagnato da fiumi di alcool. Champagne, vino, birra: il pubblico più o meno pagante, gli ospiti d’onore, i massaggiatori, i meccanici, gli atleti. Questi ultimi più di tutti, tanto che si potrebbe elaborare un teorema di Rik Van Steenbergen per descrivere e spiegare la dipendenza dai fumi di Bacco che coglieva tanti campioni della pista.

Poi arrivò la punizione divina, sotto forma di una nevicata che, causa cattiva manutenzione, fece crollare la volta dell’impianto: era il 1985 e la metafora potentissima, presagio di futuri crolli della capitale morale, coinvolse la pista italiana tutta; che da quel dì imboccò uno strapiombo comodo, autolesionista: d’altronde oggi, al posto di quel santuario agnostico, c’è un parcheggio che esalterebbe la mostra delle atrocità del James Ballard de L’isola di cemento.

Il resto dell’offerta visse del sistema bipolare sperimentato anche su strada: professionisti da una parte, Bert Oosterbosch, Hans-Henrik Ørsted, il solito Urs Freuler; orientali di Stato dall’altra, gli inseguitori sovietici (Mindaugas Umaras, Vjačeslav Ekimov, Viktor Kupovets) e gli sprinter della Ddr (il leggendario Lutz Hesslich, Michael Hübner, Bill Huck). Soprattutto nell’ultimo caso, l’alterazione fu evidente: si passò dalla palestra di vita spericolata dei maestri ai palestrati che abolirono l’arte zen del surplace.

In mezzo, in perfetto equilibrio estatico come un capolavoro di Akira Kurosawa, la vicenda gloriosa di Koichi Nakano, l’Hirohito della velocità, il più illustre figlio di un sistema che in quel periodo emise i bagliori più luccicanti. Vista come una concessione politica al movimento del Sol Levante, l’introduzione del keirin fu in realtà l’ultima vera rivoluzione copernicana della pista; riforma solo accennata e mai realmente applicata nel vecchio continente. Perché in Giappone keirin fu il nome della società che gestì i velodromi: cinquanta in tutto il Paese, i luoghi dove si sviluppò un mondo attivissimo di scommesse legalizzate, circondate dal morboso interesse degli appassionati.

Importato dall’Australia, nacque nell’isola di Kyushu il 20 novembre 1948 e sottolineò la rinascita industriale e produttiva di un’intera nazione. Raggiunse una popolarità, legata al gioco d’azzardo, simile al nostro Totocalcio. L’isteria si concretizzò nelle venti (!) riviste di settore, frutto dei 37 milioni di scommettitori, e con lo status di élite, da privilegiati, degli atleti più forti: prodotti da una scuola a numero chiuso, dalla disciplina quasi militaresca, sorta a Shuzenji.Sei mesi da samurai per diventare professionisti ricchi e famosi, in un culto che ebbe eguali solamente col sumo: nel 1973 gli introiti ufficiali del gioco raggiunsero i 1214 bilioni di yen (8000 miliardi di lire).

Lo stile di quelle competizioni rimase inimitabile. I nove concorrenti alla partenza, dopo l’inchino per omaggiare il pubblico, in fila nella successione decisa dal sorteggio. La lepre (molto più veloce della versione-spuria, quella dell’Uci) che introduce all’esplosione della volata, battezzata da un minaccioso gong. Gli sprinter, coinvolti in una specie di Rollerball nipponico, svezzati a un infinito repertorio di gomitate, testate, scarti di direzione.Le corse-simbolo divennero leggendarie, il Festival del Keirin, la Corsa dei Campioni, la Coppa del Derby e quella del principe Takamatsu.

Forgiato in quelle battaglie, che lo fecero diventare lo sportivo più pagato del Giappone, l’imperatore Nakano (il cui babbo, velocista pure lui, corse fino a cinquant’anni) fu uno dei simboli dell’invasione culturale al suono di «Kimi ga yo». Come l’estetica bondage de L’impero dei sensi di Nagisa Ōshima o l’universo coloratissimo dei manga, Koichi (s)travolse il mondo: astuto, potentissimo, cattivo. Mazinga incrociato a Maspes.

Dieci anni esaltanti di dittatura nella velocità professionisti, sottolineata da sfide crudeli, con l’apice nel duello all’O.K. Corral di Leicester 1982: avversario Mister Aggressività Gordon Singleton, già iridato nel keirin. I due misero insieme tre contese delinquenziali, caratterizzate da un bailamme di reciproche scorrettezze: nella prima prova, entrambi passarono il traguardo rotolando sull’abete di Saffron Lane. L’incontro di karate su bici terminò per l’abbandono del canadese, causa frattura a una clavicola dopo l’ennesimo capitombolo, prima della bella decisiva. Nakano, mai così duramente sfidato, mantenne la corona in quella che fu la prova più difficile nel suo regno. Quella dottrina estrema dello sport e l’esempio giapponese avrebbero dovuto suggerire l’imitazione europea di un modello vincente, ma la cecità dei federali, appartenenti allo Stivale o a Losanna, non diede seguito al progetto.

Commenti Recenti