Nel nome del padre

1 Novembre 2009

di Stefano Olivari

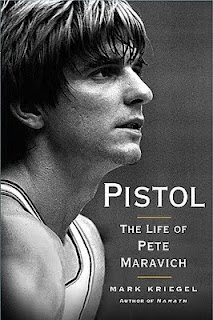

1. ”Non voglio giocare dieci stagioni nella NBA e morire di infarto a quarant’anni”. La più famosa delle frasi di Pete Maravich è stata pronunciata davvero. Ma la sua esistenza è stata molto di più, anche restringendo il discorso al basket. Una storia di emigrazione, riscatto, passione, razzismo (subìto), marketing, dolore identificazione generazionale, misticismo. Ma soprattutto una storia di amore filiale e ribellione dimostrati con un pallone, molto oltre i canoni classici del figlio dell’allenatore. Non è un caso che il vero protagonista di ‘Pistol – The life of Pete Maravich’ (autore Mark Kriegel ed editore Free Press, cioè Simon & Schuster), sia il padre Press e non il fenomeno da lui creato.

2. Figlio di immigrati serbi, il piccolo Petar sembra destinato alla fabbrica nella dura Aliquippa (Pennsylvania) degli anni Venti. Nel 1929, a 14 anni, scopre il mai nemmeno intravisto basket grazie ad un pastore luterano e ne viene folgorato al punto di rimettersi avventurosamente in pari con gli studi e diventare giocatore di tutto rispetto: non un genio in libertà, ma un ottimo difensore ed un tiratore affidabile. A 22 anni quello che ormai è per tutti Press (per l’attitudine ad immagazzinare e riferire notizie di basket) accede al Davis & Elkins College, in West Virginia, dove diventa uno degli atleti più popolari della nazione. La guerra lo vede nella Marina: lì si comporta da eroe, mentre gli anni migliori volano via. Al ritorno c’è un professionismo agli albori, vissuto nei Bears della NBL e soprattutto nei Pittsburgh Ironmen della BAA (a tutti gli effetti l’antenata della NBA). Con la panchina inizia proprio nella sua D & E da assistente, poi la considerazione dei colleghi lo porta in alto. La sua carriera di coach è infatti piena di squadre mediocri trasformate in discrete, ma soprattutto di rispetto da parte dei colleghi: John Wooden lo venera e lo definisce ‘allenatore degli allenatori’.

3. Il suo progetto più grande è però Pete, iniziato da neonato ai segreti del gioco ed allenato nei modi più incredibili. Chi ancora oggi si stupisce del ball handling di Pistol dovrebbe leggere come nasce: Press alla guida dell’auto su una strada deserta, dietro di lui una portiera aperta e un bambino che palleggia con la macchina in movimento, fermandosi solo quando le dita sono sanguinanti. Mano destra, mano sinistra, poi il lavoro in palestra da cui nascono le famose videocassette (oggi raggruppate in quattro dvd) della serie ‘Homework Basketball’. La carriera di Press prosegue: tappe più note Clemson e North Carolina State, dove diventa head coach dopo essere stato assistente nientemeno che di Everett Case. Un memorabile titolo della ACC appena dopo il ritiro di Case e poi la pioggia di offerte. Tutti i college vogliono Pete, lui preferirebbe West Virginia per liberarsi del controllo paterno ma poi cede alle offerte di Louisiana State che prende il pacchetto completo: padre allenatore e figlio attira-pubblico.

2. Figlio di immigrati serbi, il piccolo Petar sembra destinato alla fabbrica nella dura Aliquippa (Pennsylvania) degli anni Venti. Nel 1929, a 14 anni, scopre il mai nemmeno intravisto basket grazie ad un pastore luterano e ne viene folgorato al punto di rimettersi avventurosamente in pari con gli studi e diventare giocatore di tutto rispetto: non un genio in libertà, ma un ottimo difensore ed un tiratore affidabile. A 22 anni quello che ormai è per tutti Press (per l’attitudine ad immagazzinare e riferire notizie di basket) accede al Davis & Elkins College, in West Virginia, dove diventa uno degli atleti più popolari della nazione. La guerra lo vede nella Marina: lì si comporta da eroe, mentre gli anni migliori volano via. Al ritorno c’è un professionismo agli albori, vissuto nei Bears della NBL e soprattutto nei Pittsburgh Ironmen della BAA (a tutti gli effetti l’antenata della NBA). Con la panchina inizia proprio nella sua D & E da assistente, poi la considerazione dei colleghi lo porta in alto. La sua carriera di coach è infatti piena di squadre mediocri trasformate in discrete, ma soprattutto di rispetto da parte dei colleghi: John Wooden lo venera e lo definisce ‘allenatore degli allenatori’.

3. Il suo progetto più grande è però Pete, iniziato da neonato ai segreti del gioco ed allenato nei modi più incredibili. Chi ancora oggi si stupisce del ball handling di Pistol dovrebbe leggere come nasce: Press alla guida dell’auto su una strada deserta, dietro di lui una portiera aperta e un bambino che palleggia con la macchina in movimento, fermandosi solo quando le dita sono sanguinanti. Mano destra, mano sinistra, poi il lavoro in palestra da cui nascono le famose videocassette (oggi raggruppate in quattro dvd) della serie ‘Homework Basketball’. La carriera di Press prosegue: tappe più note Clemson e North Carolina State, dove diventa head coach dopo essere stato assistente nientemeno che di Everett Case. Un memorabile titolo della ACC appena dopo il ritiro di Case e poi la pioggia di offerte. Tutti i college vogliono Pete, lui preferirebbe West Virginia per liberarsi del controllo paterno ma poi cede alle offerte di Louisiana State che prende il pacchetto completo: padre allenatore e figlio attira-pubblico.

4. Tutti i fenomeni almeno da ragazzi sono stati devoti alla loro disciplina, molti lo sono stati ad un genitore fanatico, ma nessuno come Pete ha saputo cogliere l’essenza del gioco stesso al punto di diventare quasi padre di suo padre. Con un rapporto di amore-odio, consapevole che la depressione e l’alcolismo della madre Helen (poi morta suicida) dipendessero in parte anche dall’essere tagliata fuori da questa relazione così esclusiva. Al di là di questa psicanalisi da bar, nostra ma anche dell’autore, il lavoro di Kriegel (sua anche una biografia di Joe Namath) è eccellente soprattutto nel descrivere l’essenza del personaggio Maravich: icona mediatica non solo per lo straordinario talento, ma soprattutto per avere incarnato le due anime della sua generazione. La ribellione alle regole, tipica di un solista in un gioco di squadra, e la coscienza in ogni momento di dover rispondere alle aspettative. Dal punto di vista cestistico il vero Pete Maravich è stato quello di college, quando l’alcol era già entrato nella sua vita ma non al punto di dirigerla. L’insuperabile media di 44,2 punti a partita, che con il tiro da tre sarebbero stati circa…57 (rilevazione di Dale Brown, successivo grande allenatore di LSU), gli one man show contro avversari che lo detestano, il culto di cui è oggetto da parte di chi lo imita nei vestiti e nell’acconciatura, il giocare ‘nero’ (Norman Mailer lo definì ‘White Negro’) da bianco che lo fa paragonare impropriamente a Elvis Presley: tutte cose note, ma meno delle mille storie che Kriegel raccoglie intervistando chiunque abbia incrociato i Maravich.

5. Raccontano più delle statistiche, secondo cui Pete è stato il più forte giocatore a non avere mai partecipato al torneo NCAA (ai suoi tempi partecipavano comunque poco più di 20 squadre, contro le 65 attuali) e dei trofei alzati: zero. Contrariamente a quello che si può pensare, visto che si trattava dell’alma mater di Bob Pettit, LSU non era una università di basket ed il record della stagione precedente a quella dell’arrivo di Pete era 3-23. Con il più bravo di tutti i figli di allenatore, i suoi crossover, i suoi passaggi no look, a Baton Rouge si arriva subito a 14-12, poi ad una stagione da 13-13 (con elezione a giocatore NCAA dell’anno) ed infine ad una da 22-10 (rivincendo il premio individuale) con final four dell’allora importantissimo NIT. E’ molto interessante la trasformazione di Press: da maestro della tattica e conoscitore del gioco a quasi-spettatore delle prodezze di Pete, come i compagni scelti appunto solo nella logica di far brillare il diamante.

6. Il miglior Pete muore nel 1970, rinunciando alla chiamata della più adatta ABA e scegliendo gli Atlanta Hawks della NBA che hanno la terza chiamata del draft (ai primi due posti Bob Lanier e Rudy Tomjanovich). Un cambio radicale di vita, per la prima volta senza l’ingombrante genitore, segnato anche dall’abbandono dell’amato numero 23 (somma delle maglie avute a livello di high school: la 3 e la 20): un po’ perché agli Hawks il 23 è di Lou Hudson e moltissimo perché con il 44 vuole sottolineare la media punti al college, come per giustificare il mega-contratto da 1,9 milioni di dollari in 5 anni (400mila più di Lanier, per fare un confronto, e mezzo milione più di quanto Lew Alcindor non ancora Jabbar ha strappato l’anno prima). Una squadra forte, quella allenata da Richie Guerin, con lo spogliatoio che lo accoglie male non tanto per questioni di soldi quanto per la fama esagerata. Ci sono Walt Bellamy, Walt Hazzard e Bill Bridges, con il 23enne Pete che prende il posto di Joe Caldwell. Centrati i racconti delle invidie nella squadra, con i proprietari sempre a difenderlo a spada tratta: perché i biglietti li vende lui, la grande speranza bianca in uno sport che ad alto livello sta cambiando la sua composizione razziale. In ogni caso, fra prodezze individuali e uscite dai playoff istantanee, Maravich diventa uno dei migliori realizzatori della lega replicando le prodezze del college in un contesto atleticamente ben diverso. Nei Carolina Cougars della ABA per una guardia bianca e creativa la vita sarebbe stata più facile e redditizia (offerta di 2,5 milioni per 5 anni, più benefit enormi), ma contrariamente alla vulgata Pistol era un agonista. E fin dall’

età più tenera aveva interiorizzato il dolore di Press per quella NBA solo sfiorata.

7. Nel 1973-74 è come media punti secondo solo a Bob McAdoo, all’epoca ai Buffalo Braves, ma i tempi sono maturi per cambiare. L’inevitabile fama di perdente di successo lo rende ideale per un expansion team come i New Orleans Jazz, che se lo assicurano in cambio di una marea di giocatori presenti e futuri. Nel 1976-77 il picco NBA, con il titolo di capocannoniere (maglia numero 7) e l’adorazione assoluta della nazione. Intanto Pete si sposa con Jackie (uno dei limiti del libro è che la fonte di molte storie è lei, quindi i discorsi su alcol, groupie, eccetera vengono solo sfiorati) e raggiunge un equilibrio anche nel gioco che fra mille infortuni lo porta ad essere protagonista in una lega dove metà degli avversari gli vuole far male. Gli stop forzati ed il trasferimento della franchigia nello Utah lo convincono a cambiare aria per cercare qualcosa di nuovo: la vittoria.

5. Raccontano più delle statistiche, secondo cui Pete è stato il più forte giocatore a non avere mai partecipato al torneo NCAA (ai suoi tempi partecipavano comunque poco più di 20 squadre, contro le 65 attuali) e dei trofei alzati: zero. Contrariamente a quello che si può pensare, visto che si trattava dell’alma mater di Bob Pettit, LSU non era una università di basket ed il record della stagione precedente a quella dell’arrivo di Pete era 3-23. Con il più bravo di tutti i figli di allenatore, i suoi crossover, i suoi passaggi no look, a Baton Rouge si arriva subito a 14-12, poi ad una stagione da 13-13 (con elezione a giocatore NCAA dell’anno) ed infine ad una da 22-10 (rivincendo il premio individuale) con final four dell’allora importantissimo NIT. E’ molto interessante la trasformazione di Press: da maestro della tattica e conoscitore del gioco a quasi-spettatore delle prodezze di Pete, come i compagni scelti appunto solo nella logica di far brillare il diamante.

6. Il miglior Pete muore nel 1970, rinunciando alla chiamata della più adatta ABA e scegliendo gli Atlanta Hawks della NBA che hanno la terza chiamata del draft (ai primi due posti Bob Lanier e Rudy Tomjanovich). Un cambio radicale di vita, per la prima volta senza l’ingombrante genitore, segnato anche dall’abbandono dell’amato numero 23 (somma delle maglie avute a livello di high school: la 3 e la 20): un po’ perché agli Hawks il 23 è di Lou Hudson e moltissimo perché con il 44 vuole sottolineare la media punti al college, come per giustificare il mega-contratto da 1,9 milioni di dollari in 5 anni (400mila più di Lanier, per fare un confronto, e mezzo milione più di quanto Lew Alcindor non ancora Jabbar ha strappato l’anno prima). Una squadra forte, quella allenata da Richie Guerin, con lo spogliatoio che lo accoglie male non tanto per questioni di soldi quanto per la fama esagerata. Ci sono Walt Bellamy, Walt Hazzard e Bill Bridges, con il 23enne Pete che prende il posto di Joe Caldwell. Centrati i racconti delle invidie nella squadra, con i proprietari sempre a difenderlo a spada tratta: perché i biglietti li vende lui, la grande speranza bianca in uno sport che ad alto livello sta cambiando la sua composizione razziale. In ogni caso, fra prodezze individuali e uscite dai playoff istantanee, Maravich diventa uno dei migliori realizzatori della lega replicando le prodezze del college in un contesto atleticamente ben diverso. Nei Carolina Cougars della ABA per una guardia bianca e creativa la vita sarebbe stata più facile e redditizia (offerta di 2,5 milioni per 5 anni, più benefit enormi), ma contrariamente alla vulgata Pistol era un agonista. E fin dall’

età più tenera aveva interiorizzato il dolore di Press per quella NBA solo sfiorata.

7. Nel 1973-74 è come media punti secondo solo a Bob McAdoo, all’epoca ai Buffalo Braves, ma i tempi sono maturi per cambiare. L’inevitabile fama di perdente di successo lo rende ideale per un expansion team come i New Orleans Jazz, che se lo assicurano in cambio di una marea di giocatori presenti e futuri. Nel 1976-77 il picco NBA, con il titolo di capocannoniere (maglia numero 7) e l’adorazione assoluta della nazione. Intanto Pete si sposa con Jackie (uno dei limiti del libro è che la fonte di molte storie è lei, quindi i discorsi su alcol, groupie, eccetera vengono solo sfiorati) e raggiunge un equilibrio anche nel gioco che fra mille infortuni lo porta ad essere protagonista in una lega dove metà degli avversari gli vuole far male. Gli stop forzati ed il trasferimento della franchigia nello Utah lo convincono a cambiare aria per cercare qualcosa di nuovo: la vittoria.

8. Il finale di carriera è per certi versi commovente, pochi mesi nei Celtics del Larry Bird rookie. Maravich vuole l’anello, per la prima volta rinuncia ad essere protagonista ed accetta il ruolo di uomo di rottura che Bill Fitch gli propone. Dà un apporto decisivo all’ottenimento del miglior record della stagione regolare, due vittorie più dei Sixers di Julius Erving che vengono affrontati nella finale di conference. Fitch rompe il giocattolo accorciando la rotazione e di fatto riducendo a comparsa Pistol: Bird non risponde alle attese ed a perdere la finale con i Lakers ci andranno i Sixers. Red Auerbach è convinto che in un ambiente organizzato Maravich possa funzionare ancor meglio che da solista, vuole che faccia parte anche dalla squadra 1980-81. Ma al training camp dell’estate 1980 accade un episodio in cui c’è tutto Pistol. Un pomeriggio Fitch rimprovera i giocatori per lo scarso impegno, soprattutto Maravich che il giorno prima è stato il migliore, poi si gira e viene colpito da una pallonata sulla schiena. Colpevole della goliardata è M.L. Carr, cresciuto nel mito di Pistol e spesso preso in giro dai compagni per questa sua venerazione. Fitch ai avvicina minaccioso a Maravich, Carr inizia un discorso per prendersi le colpe dell’accaduto ma il suo idolo lo zittisce e fa credere all’allenatore di essere stato lui a colpirlo. Lo guarda negli occhi, mentre Fitch paonazzo gli urla di tutto, poi davanti a Bird e agli altri pronuncia una sola frase: ‘’I don’t need this’’. Il figlio dell’allenatore non ha più bisogno del basket per sentirsi vivo.

9. Il fascino che ancora oggi esercita Pete Maravich dipende da una grande contraddizione. Pochi come lui sono stati, nella NBA anche recente, superprofessionisti e attori consapevoli di far parte di uno show, ma nessuno come lui è stato così dilettante nell’intimo. Per la serie: non conta vincere, ma far vedere a tuo padre e al pubblico che sei stato bravo. Commovente la parte sul Maravich meno conosciuto, quello post-ritiro. Prima si isola da tutto e poi scopre la fede, che lo aiuta a vedere il basket come dono. Non è un caso che pochi anni prima di morire Pete recuperi un buon rapporto con il gioco, insegnandolo ai suoi figli oltre che impegnandosi in camp e partitelle. Cambia anche il rapporto con il padre, adesso non più giudice severo ma persona con cui condividere le emozioni. C’è una parte del libro in cui onestamente abbiamo pianto, quella del tumore di Press e di Pete che si trasforma in infermiere, confessore, amico. A tempo pieno per mesi e mesi, tenendogli la mano e parlando di basket. Press se ne va nella primavera del 1987, dopo aver letto al telefono alcuni passi della Bibbia con l’amico Wooden e un mese prima di vedere l’ingresso del figlio nella Hall of Fame della NBA.

9. Il fascino che ancora oggi esercita Pete Maravich dipende da una grande contraddizione. Pochi come lui sono stati, nella NBA anche recente, superprofessionisti e attori consapevoli di far parte di uno show, ma nessuno come lui è stato così dilettante nell’intimo. Per la serie: non conta vincere, ma far vedere a tuo padre e al pubblico che sei stato bravo. Commovente la parte sul Maravich meno conosciuto, quello post-ritiro. Prima si isola da tutto e poi scopre la fede, che lo aiuta a vedere il basket come dono. Non è un caso che pochi anni prima di morire Pete recuperi un buon rapporto con il gioco, insegnandolo ai suoi figli oltre che impegnandosi in camp e partitelle. Cambia anche il rapporto con il padre, adesso non più giudice severo ma persona con cui condividere le emozioni. C’è una parte del libro in cui onestamente abbiamo pianto, quella del tumore di Press e di Pete che si trasforma in infermiere, confessore, amico. A tempo pieno per mesi e mesi, tenendogli la mano e parlando di basket. Press se ne va nella primavera del 1987, dopo aver letto al telefono alcuni passi della Bibbia con l’amico Wooden e un mese prima di vedere l’ingresso del figlio nella Hall of Fame della NBA.

10. Pistol muore il 5 gennaio del 1988, giocando per beneficienza. A ucciderlo è una malformazione cardiaca che dopo l’autopsia sorprende anche il medico: ‘’Questo problema all’arteria impedisce qualsiasi attività fisica e di solito uccide le sue vittime prima che abbiano compiuto venti anni’’.

stefano@indiscreto.it

(pubblicato su American Superbasket, numero 20 del 2009)

stefano@indiscreto.it

(pubblicato su American Superbasket, numero 20 del 2009)

Share this article

Commenti Recenti