Super Bowl Champions

1 Agosto 2019

di Roberto Gotta

Nella tarda sera del 5 febbraio 2017 Brady cercava conforto e soccorso. Negli spogliatoi dell’NRG Stadium, a Houston, stava armeggiando tra armadietto e sedia nella speranza di essersi sbagliato, nell’ansia di ritrovare la maglia che aveva avuto addosso fino a pochi minuti prima, quando aveva lasciato il campo dopo il trionfo dei Patriots al tempo supplementare, la vittoria per 34-28 nel Super Bowl LI contro Atlanta arrivata con un parziale di 31-0 tra metà del terzo quarto e tempo supplementare. Brady aveva per prima cosa cercato il padre e la madre, che dal 2016 era malata di cancro al seno e aveva terminato la chemioterapia appena in tempo per poter viaggiare verso il Texas, era entrato nello spogliatoio, si era tolto spalliera e maglia numero 12 ed era poi andato nella sala delle conferenze stampa.

E qui il racconto passa per qualche minuto in prima persona, la mia. Ho adottato molto spesso questo metodo stilistico per un motivo semplicissimo, quasi banale: i miei libri sono nati tutti da esperienze sul campo o nei luoghi di cui parlo, e sono le esperienze che creano la differenza tra i volumi copia-incolla e quelli che alla parte storiografica frutto di ricerche lunghe e necessarie, come quelle che ho svolto qui, abbinano un vissuto reale, un esserci per vedere, assorbire, testimoniare, osservare.

Per dire: dopo il Super Bowl LI ero accovacciato ai piedi del palco dal quale Brady stava parlando, con indosso una t-shirt marroncina, e sotto gli occhi ancora il nero che i giocatori usano per impedire che il riflesso delle luci sugli zigomi sudati li infastidisca: un accorgimento che Tommy usa da sempre. Non ricordo cosa abbia detto, perché mi interessava più assorbire le sensazioni del momento che ascoltare. E pochi minuti dopo ero a un metro e mezzo da Brady, negli spogliatoi, mentre raccontava a Robert Kraft del furto – in quel momento solo inspiegabile sparizione – della maglia, ritrovata alcuni mesi dopo nell’abitazione di un giornalista messicano che era riuscito a infiltrarsi prima dell’apertura ai media e se l’era infilata in una borsina, uscendo subito dopo. E Kraft mi era appena passato davanti con una scatola di sigari (marca Padròn, collezione Anniversary prodotta nel 2014 per festeggiare i 50 dell’azienda) da distribuire a chiunque avesse una faccia nota, in un caos che non si è poi mai più verificato per motivi molto semplici: visto l’episodio del furto, la NFL dal Super Bowl successivo ha ristretto le procedure di accesso agli spogliatoi, che in precedenza erano accessibili praticamente a tutti i dotati di accrediti stampa.

Poco dopo aver ascoltato – senza però capire nulla, dato il frastuono – le parole di Brady per Kraft proseguii, con una telecamerina in mano, verso il resto dello spogliatoio, dove stava festeggiando il resto della squadra. L’angolino degli uomini di linea offensiva di una squadra NFL è sempre tra i più particolari: sono giocatori, anzi uomini, di stazza non comune ma differenti nel modo di indossarla. C’è chi la esibisce con orgoglio, governandola con agilità e familiarità, e chi invece sembra sopportarla solo perché è comunque impossibile da smaltire e utilissima ai fini professionali. Non è banale come sembra: un giocatore come Marcus Cannon, che in quel momento si dimenava berciando e festeggiando, ha l’aria del simpaticone da tavolata, di quelli che dominano la conversazione e sanno scambiare la battuta anche con i commensali più lontani, mentre capita di incontrare suoi colleghi che rimangono chiusi in se stessi, come a ridurre l’impatto della loro fisicità verso il resto del mondo. E Cannon, senza sapere chi fossi ma volendomi coinvolgere a prescindere nella sua festa, mi appoggiò in testa, quasi infilandolo a forza, un cappellino con la scritta SUPER BOWL CHAMPIONS. Attimo di brivido: negli Stati Uniti ai giornalisti è vietato indossare, nelle aree di lavoro, capi di abbigliamento con loghi di squadre americane, e io non volevo violare la regola, anche se la circostanza era particolare e le mie mani impegnate nella ripresa video mi impedivano comunque di togliermi il berretto.

Certo, il caos era forsennato, alla mia sinistra alcuni difensori posavano con il trofeo e dietro, verso la porta, luci e fari delle telecamere creavano ombre, riflessi e sagome da documentario, ma era tutto perfettamente naturale, anzi interessante per un osservatore. Ero lì per lavoro e volevo riprendere il maggior numero possibile di curiosità: non avevo ancora capito che alla mia testata giornalistica non interessava avere contributi unici. Ai network italiani non frega nulla dello sport americano, ad eccezione della NBA, ed è anzi fastidioso scoprire, da dentro, che non esiste rispetto per quegli sport e chi li segue, considerato giornalista o appassionato di serie B da un mondo che privilegia il velinaggio alla narrazione seria.

Ma io quella sera, stordito, confuso ed esagitato dall’emozione che ogni Super Bowl trasmette, non ragionavo su tutto questo, e se anche l’avessi fatto me ne sarei fregato, perché ero nello spogliatoio della squadra campione NFL e mi interessava solo assorbire ogni momento per mia memoria ed emozione presente e futura, come avevo fatto fin dal primo indimenticabile SB visto dal vivo, esattamente 29 anni prima.

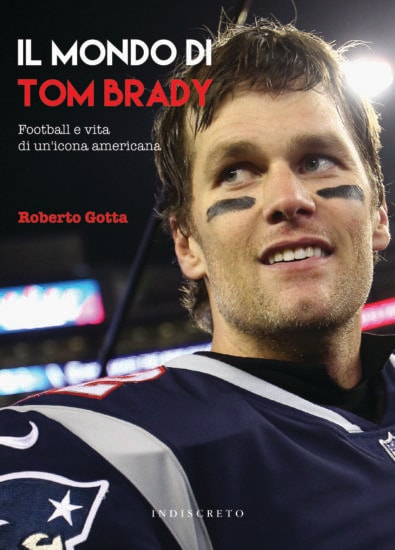

Estratto del libro ‘Il mondo di Tom Brady – Football e vita di un’icona americana’, scritto da Roberto Gotta per Indiscreto. In vendita in formato elettronico per Amazon Kindle a 9,99 euro e in versione cartacea (204 pagine) al prezzo di copertina di 19,90 euro (prezzo massimo, in realtà meno) presso la Libreria Internazionale Hoepli (sia in negozio a Milano sia online con spedizioni in tutta Italia), Amazon Prime, le librerie di catena come Mondadori e Feltrinelli e tutte quelle indipendenti che ne facciano richiesta. Librerie e rivenditori professionali possono richiederlo al nostro distributore in esclusiva, Distribook.

Commenti Recenti