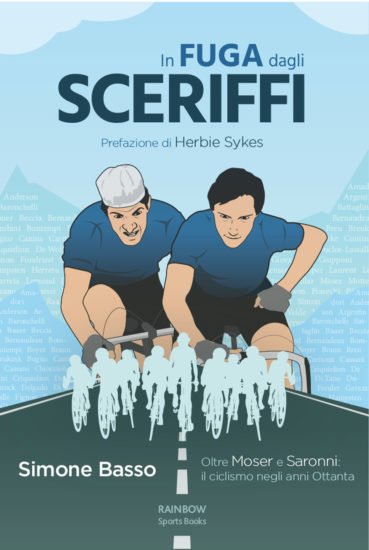

In fuga dagli sceriffi, il ciclismo oltre Moser e Saronni

6 Settembre 2019

di Simone Basso

Se dovessimo cominciare l’anabasi con un riferimento cinematografico, Blow Up di Michelangelo Antonioni catturerebbe il senso delle cose. Come la sequenza fotografica incriminata di quel film, il ciclismo italiano si è sempre giudicato secondo l’inquadratura e, soprattutto, degli occhi che lo osservavano.

Ha comunque rappresentato, in un’ottica storica, l’altro grande riferimento evolutivo della specie: così come la scuola francese visse di agonismo spregiudicato e di sfide oltre i propri limiti, lo stile italiano s’imperniò subito sulla disciplina tattica e il rispetto (religioso) dei ruoli.

I transalpini, rappresentati alla perfezione dal controverso e inarrivabile Henri Pélissier, si abituarono a un agonismo totale, a volte illogico, incarnato al Tour dalle scorribande sanculotte dei regionali.

Noi, eternamente fedeli al principe Machiavelli, costruimmo un movimento basato sulla corsa controllata e la capacità diabolica del campione di soggiogarla: primo vera personificazione dell’assioma, il campionissimo Costante Girardengo. Fu così che la scena italiana ebbe sempre bisogno di un’oligarchia, per giustificare la propria grandezza e per meglio venderla ai media e al pubblico.

Le regole, feroci, di questa esibizione, oltre alle pagine leggendarie, prevedono anche altro: per esempio un controllo talvolta asfissiante delle comparse, o almeno così designate dallo status quo. Ogni regno fece le sue vittime, basterebbe ricordare i sabotaggi subiti da De Santi e Petrucci, agnelli sacrificali dell’èra-Coppi; ma la nomenclatura, a ogni passaggio generazionale, si rinnovò confermando le regole non scritte dei maschi alfa.

L’ambiente nel quale esordì Francesco Moser non fu diverso. Il momentum perpetuum dell’epoca fu caratterizzato dalla grandezza di Felice Gimondi, papa arroccato nelle mura dallo strapotere merckxiano. Il vincitore del Tour 1965, una data che diverrà una un’ossessione per il nostro ciclismo, era il vessillo di un movimento assediato dai predoni belgi. Il risultato di quegli schiaffi fiamminghi fu una crisi monetaria che, contemporaneamente con l’austerity del tempo, portò a una notevole riduzione del numero di professionisti tricolori.

Per l’Italia a pedali la prospettiva autarchica si intravvide già nel 1973, la prima (sfortunatissima) stagione del futuro patriarca: Cecco nacque, per l’opinione pubblica e la carta stampata, l’anno dopo. Verso Roubaix, il 7 aprile 1974, arrivò da matricola a una caduta e una foratura da un successo clamoroso: quel pomeriggio Roger De Vlaeminck, il vincitore che lo precedette al traguardo, nel dopocorsa lo benedisse con un paragone ingombrante, che seppe di successione gerarchica. Disse che Moser sarebbe diventato grande come Gimondi.

Figlio di una terra di contadini, la Val di Cembra, divenne quasi per caso il prescelto di una stirpe di grandi pedalatori: arrivò al professionismo dopo le esperienze dei fratelli Aldo (promessa mancata, ma con un GP delle Nazioni nel palmarès), Diego e Enzo. Trentino in ogni cosa, ma ciclisticamente toscano: in lui, cresciuto nel Bottegone con il Vannucci come eterno pigmalione, si riverberarono le caratteristiche di quella scuola.

Fu l’erede moderno di Fiorenzo Magni e Gastone Nencini, nello stile di corsa arrembante e prepotente, come nelle discese interpretate al limite della follia; del primo continuò l’aggressività nei confronti della gara e degli avversari, anche nell’ambito (a dir poco speciale) delle campagne del Nord. Passista straordinario, dotato di uno spunto notevole, e agonista tremendo, caratterizzò con la sua strapotenza quasi tutte le classiche più importanti: fece faville anche perdendole, esibendo una generosità e un carattere che piacquero subito agli appassionati.

Con quelle modalità, più consone ai fuoriclasse belgi alla Georges Ronsse o alla Rik Van Looy, accadde prima all’estero: la sua personalità, ingombrante, la impose al patron Vincenzo Torriani con il gran rifiuto al Giro d’Italia del 1975, disegnato (con mano pesantissima) sulle speranze di Gibì Baronchelli.

E al Tour esordì col botto, in giallo al prologo di Charleroi, incidendo non poco sul crepuscolo dell’impero di Eddy Merckx. Quella Grande Boucle che spodestò il Cannibale fu anche un punto di svolta del ciclismo italiano. Al tavolo, con le carte giuste per portarsi a casa il bottino, era arrivato il Moser che, da bipede sveglio, capì alcune cose: il Tour, la cui prima settimana pareva costruita per gli eccessi offensivi del nostro, non sarebbe mai stato un obbiettivo alla sua portata. Perché Francesco soffriva l’alta montagna che in Francia, ai tempi, veniva somministrata in quantità industriali: quando poi irruppe sulla scena Bernard Hinault, il discorso si chiuse.

E il mercato italiano, per diventare il reuccio assoluto, necessitò di una cura particolare: Franz l’agitprop si ritrovò contro le truppe della restaurazione.L’esempio più classico fu la corsa rosa 1976, vinta proprio dall’antico despota bergamasco. Moser corse da isolato o quasi e quando Gimondi cadde a Primolano (un déjà-vu per le maglie biancocelesti della Bianchi), il gruppo si fermò ad aspettarlo.

L’epilogo di quel Giro fu corrosivo al pari di una commedia di Dino Risi: il belga Johan De Muynck vestiva un rosa provvisorio per volere popolare. Il giorno della crono decisiva, l’ammiraglia con il suo diesse, Franco Cribiori, fu bloccata alla partenza «dalla troppa folla» e lo sfortunato Johan dovette abdicare per soli diciannove secondi.

D’altronde, nove anni prima verso l’Aprica, la santa alleanza contro lo straniero permise la mossa decisiva a Felice: stavolta il malcapitato fu il grande Jacques Anquetil. Anche per una questione anagrafica però, l’èra-Gimondi stava esaurendosi con l’arrivo di una generazione capeggiata dal trentino: gli anni Ottanta, quelli di Cecco e Beppe, cominciarono realmente nel 1977.

A San Cristobal le simbologie di una nuova epopea si concretizzarono tutte: l’iride di Moser contro l’emergentissimo Dietrich (Didi) Thurau e Eddy Merckx malinconicamente ultimo, Hinault e Saronni alla prima recita iridata. Fu un altro settantasette, magari meno punk ma altrettanto dadaista.

Malgrado qualche sanguinosa ricaduta (il controverso Giro 1978), rimase da soddisfare un requisito per dipingere un panorama completamente nuovo: un rivale certo, fotogenico, da contrapporre al mammasantissima giovane e già pluridecorato. Provarono con Tista Baronchelli, ma l’esperimento riuscì solo a privare i due rivali (?) di un Giro a testa; poi, all’improvviso, Saronni irruppe sulla scena.

Anch’egli di famiglia ciclistica, il lombardo colmò il vuoto alla perfezione: simile al Moser tecnicamente, ma mostruosamente diverso dal punto di vista attitudinale. Tatticamente opportunista, guardingo, negli sprint in salita vantò per anni un’imbattibilità quasi imbarazzante per la concorrenza. Se l’avversario si sviluppò fuori dai patri confini, il Beppe accumulò il suo tesoro nelle competizioni dello Stivale.

Il Giro 1979 costruito sui garretti del capitano della Sanson, quindi adatto anche al bambino della Scic, diede il via ufficiale alla diarchia; che crebbe l’anno prima, come un fenomeno carsico: i percorsi tricolori, sempre più adatti allo stereotipo del passista veloce e dotato di gran fondo, produssero una selezione naturale della specie. Da quella data, l’intero ciclismo italiano si adattò all’evenienza e, per almeno un settennato, non ci furono altre attenzioni che per Francesco e Beppe. Gli altri, magari bravissimi, dovettero accontentarsi delle briciole sfuggite al dinamico duo, ma innanzitutto sparirono dalla considerazione della stampa e, quindi, popolare.

Moser, guerriero indomabile sul pavé e negli eventi più sconci, completò la sua epica realizzando alla Parigi-Roubaix una tripletta leggendaria.In antitesi, Saronni non amò mai molto il confronto internazionale: incredibile la sua abiura della Liegi-Bastogne-Liegi, una classica che sembrava nel suo dna di predatore e invece sempre corsa distrattamente, senza il cuore necessario.

I due si affrontarono così lungo il calendario casalingo, abusando delle attenzioni (quasi morbose) dei media: la rivalità, in alcuni frangenti, scese a livelli pallonari; comprendendo nel carnet anche gli insulti a mezzo stampa e i dispetti sulla strada. Beppe soffrì più di Francesco la situazione, dovendo fronteggiare un “nemico” che capì benissimo (molto prima dei rivali) l’importanza di microfoni, taccuini e telecamere: Moser, oltre che un fenomenale campione, fu un mattatore sul proscenio del villaggio globale.

Per un biennio si pensò che Saronni l’avesse prepensionato, invecchiato di colpo (non solo anagraficamente) dagli exploit saronniani che caratterizzarono la fine del 1982 e l’inizio dell’83. Invece, schiodando i chiodi dalla bara, l’antico iridato venezuelano sciorinò un’ultima parte di carriera… andreottiana: il potere conconiano logorò il resto dell’Italia ciclistica, trafitta dalle performance del fuoriclasse trentatreenne. Fu sempre così, per l’intramontabile Moser, dato per defunto agonisticamente più volte (1973, 1980, 1983) e poi ricomparso come un novello Faust.

Il Saronni ebbe un tracollo quasi somatizzandolo, figlio anche dell’attività snervante in giovanissima età e di una mentalità provinciale: chissà se con ancora al fianco Carlo Chiappano, il tecnico della sua fase aurea (scomparso tragicamente in un incidente stradale un mese e mezzo prima di Goodwood), le cose sarebbero andate diversamente.

Dopo il breve ritorno di fiamma sotto le cure di De Mol, nel 1986 secondo al Giro e terzo ai mondiali, firmò il proprio viale del tramonto al Tour 1987: demotivato, catapultato nella Grande Boucle forse più dura di sempre, si ritirò sulla prima salita pirenaica affrontata, il Marie-Blanque. Un esordio-truffa, con Norma Desmond in maglia Del Tongo che, parafrasando la geniale creatura di Billy Wilder, si lamentò di quella gara irrispettosa del suo rango nobiliare: non erano diventati lillipuziani Saronni e il nostro ciclismo, ma troppo grandi i parametri di quello straniero.

Autoreclusi nelle certezze, certificate da un quarto potere cialtrone e compromesso, quel medioevo fece arretrare paurosamente la pedivella italiana: nascosta dietro le gigantografie, in cartone, dei due primattori, sclerotizzammo il vecchio archetipo fino alla pantomima. Divenne un’operetta, confezionata su misura per le doti dei due Mario Lanza: i tracciati sempre meno esigenti, la vis agonistica a comando dei ras del quartiere, la competizione manovrata per favorire il finale già scritto.

Estratto del libro ‘In fuga dagli sceriffi – Oltre Moser e Saronni: il ciclismo negli anni Ottanta’, scritto da Simone Basso per Rainbow Sports Books. In vendita dal 10 settembre 2019 per Amazon Kindle e nei prossimi mesi anche in formato cartaceo. Per informazioni: Facebook, Sport e Cultura.

Commenti Recenti